Ce dessin (crayon, plume et lavis) a été réalisé en 1848 par l’architecte Charles Cockerell (1788-1863) pour l’exposition de la Royal Academy de Londres (1849).

Il représente, sur quatre niveaux horizontaux, une centaine de monuments : des monuments égyptiens, grecs, romains, médiévaux, contemporains. On y distingue des pyramides, des temples grecs, la Basilique San Lorenzo de Florence, Saint Pierre de Rome, la Cathédrale Saint Paul de Londres etc. Le passage d’un niveau à un autre marque la rupture temporelle. Les jeux de contrastes de couleurs permettent également de délimiter les espaces dédiés à chaque époque. Cockerell fait ici état d’une immense culture architecturale.

A première vue, ce dessin se lit donc de gauche à droite et de bas en haut. Cockerell présente un tableau chronologique de l’architecture, il brosse une frise historique. Par contre il ne cherche nullement à introduire un jugement de valeur ou une conception progressiste, à faire briller une période ou un style plus qu’un autre. Les monuments sont tous représentés à la même échelle. Il s’agit de montrer et de faire connaître ; ce dessin a une fonction pédagogique évidente (Cockerell est professeur d’architecture à la Royal Academy depuis 1838).

Mais à mieux y regarder, la lecture de ce dessin n’est pas si simple. Le spectateur ne peut manquer d’être intrigué par la présence, à l’arrière plan et au centre, de deux gigantesques pyramides. Les jeux de contrastes que nous avons mentionnés plus haut (plus sombre devant et plus clair au fur et à mesure que l’œil progresse vers l’arrière plan) délimitent certes des plans horizontaux bien distincts mais ils créent aussi un effet de perspective. L’œil du spectateur est instinctivement poussé à effectuer un mouvement verticale, du bas vers le haut. Il semble donc que Cockerell veuille entraîner le spectateur bien au delà d’une simple leçon chronologique d’architecture. Il se propose de l’emmener dans une rêverie, une promenade, autour des plus beaux monuments érigés depuis l’antiquité égyptienne. Ce dessin est tout à fait extraordinaire sur le plan technique, conceptuel, intellectuel et esthétique.

Comment Cockerell a-t’il pu amasser tant de connaissances ? Comment les restituer et les transmettre ? Ce dessin est-il unique en son genre ? Cockerell a-t’il eu des précurseurs ? Quelles sont ses sources d’inspiration ?

La masse de connaissances acquise dans tous les domaines –et en particulier pour ce qui est de l’architecture- croît de manière exponentielle au XVIIIème et XIXème siècles.

Dès le XVIIème siècle, les jeunes gens fortunés accomplissent un voyage en Europe (France, Allemagne, Suisse, Pays Bas, Italie, Grèce) et poussent même parfois jusqu’à l’Asie mineure. Ce « Grand tour » dure environ un an ; les voyageurs rapportent de leur périple des notes, des dessins et des vestiges pour les plus aisés. Charles Cockerell accomplit ce voyage d’initiation et de perfectionnement entre 1810 et 1817. Les guerres napoléoniennes rendent l’Europe assez impraticable aussi passera-t’il 5 ans en Grèce (1810-1815). Lors de ce séjour, il participe à des fouilles archéologiques de tout premier ordre et établit scientifiquement l’existence des entasis sur les colonnes grecques (Parthénon et temple d’Aphaïa à Egine). En 1815 et 1816, il séjourne en Italie, à Florence, Milan et à Rome où il rencontre Jean Auguste Dominique Ingres qui fait son portrait.

Les artistes sont, à la fin du XVIIIème siècle, de plus en plus nombreux à partir à la découverte du monde et des vestiges. Ils voyagent seuls ou font partie d’expédition gouvernementales. L’expédition en Egypte de Champollion en est un exemple ; l’intérêt de Lord Elgin, ambassadeur de Grande Bretagne auprès de la Grande Porte, pour les frises du Parthénon en est un autre. Cockerell lui même sera mandaté -avec l’architecte allemand Jacques Ignace Hitthorf (1792-1867) et l’architecte anglais Thomas Leverton Donaldson (1795-1885)- pour déterminer si les sculptures du Parthénon étaient à l’origine peintes ou non. Cette commission internationale statue sur la question en 1836 et met en évidence la polychromie de la statuaire et de l’architecture grecque.

Le rythme de ces expéditions s’accélère et se structure donc à la fin du XVIIIème siècle au point de donner naissance à une véritable mode éditoriale qui connaît son apogée entre 1770 et 1850 : le récit illustré de voyage pittoresque. Le principe de ces expéditions était simple : une équipe, composée de dessinateurs (si possible célèbres) et d’écrivains, partait à la découverte d’une contrée et décrivait, par la plume et par le trait, tout ce qu’il y avait de notable (géographie, climat, monuments, mœurs, coutumes, histoire etc.). Mus par une insatiable curiosité et un souci d’objectivité, ces artistes effectuaient pendant de longs mois ce qu’on appellerait aujourd’hui un reportage. Les instigateurs de ces périples utilisaient comme source de financement la souscription. Ces récits de voyages étaient publiés dans des livres soignés, de grand format ; les illustrations y étaient nombreuses, précises, quasi scientifiques.

Evidemment, l’enrichissement de la Connaissance pose la question de sa restitution. Comment notifier, transmettre, partager toutes ces découvertes ? Le récit illustré de voyage pittoresque est une des formes qu’a pu prendre cette restitution mais il en existe bien d’autres au nombre desquelles figure le dessin comparatiste d’architecture.

Ce formidable élan de curiosité s’accompagne d’un déploiement de moyens et d’innovations pour faire état des connaissances acquises.

Le premier vecteur de transmission en la matière reste le livre. On pense bien sûr à l’Encyclopédie de Diderot et d’Alembert (rédigée entre 1751 et 1772). Cette somme consigne l’ensemble de la connaissance humaine à la fin du XVIIIème siècle. Le siècle des Lumières voit également fleurir les recueils d’architecture. Le genre existe déjà depuis longtemps : les plus beaux fleurons en sont, en France, les ouvrages de Jacques Androuet du Cerceau (rédigés entre 1550 et 1584) et ceux d’André Félibien (rédigés entre 1660 et 1688). La disposition des textes et des planches est très académique, un monument (coupe ou élévation) occupe une planche et c’est donc au lecteur éclairé d’opérer une gymnastique intellectuelle pour rapprocher ou au contraire distinguer les différentes planches, les différents styles etc. Ce qui est nouveau dans les années 1750, c’est la quantité de recueils publiés et leurs contenus. Loin de se limiter à la description des monuments de leurs pays d’origine ou de produire des traités très théoriques, les architectes et archéologues franchissent les frontières et établissent des comparaisons. J.J.Winckelmann[1] (1717-1768), Juste-Aurèle Meissonnier[2] (1695-1750) et Julien-David Le Roy[3] (1724-1803) joueront un rôle important dans la diffusion de la connaissance de l’architecture antique. Des publications de luxe foisonnent au XIXème siècle. Ces ouvrages sont destinés à un public choisi et fortuné. Progressivement le support de ces publications scientifiques se diversifie, se fait moins précieux, plus abordable. Le spectre du public visé s’élargit, certaines revues ont pour objectif de cibler des lecteurs qui n’ont pas accès à l’éducation. C’est la mission que se donne la Society for the Diffusion of Useful Knowledge (SDUK) fondée en 1826 par Henry Brougham à Londres. Le premier dessin d’architecture comparatiste de Cockerell sera diffusé dans la revue de la SDUK en 1828. Ce mouvement de démocratisation culturelle donne naissance à un autre vecteur de diffusion, plus révolutionnaire.

La grande innovation en matière de transmission de la connaissance aux XVIIIème et XIXème siècles est l’invention du musée public. Le Royaume-Uni ouvre la voie avec la création du British Museum en 1753 et de la Royal Academy en 1768 (le 10 décembre par acte royal de Georges III). L’idée de transformer le Palais du Louvre en musée naît à la même période en France. Le constitution d’une collection à exposer pour instruire le peuple débute en 1775. Retardée par les évènements révolutionnaires, l’ouverture du musée aura finalement lieu le 8 novembre 1793. Si la mission pédagogique et culturelle de ces nouveaux lieux d’exposition est définie très tôt, la sélection des objets exposés, (faut-il mélanger ou séparer peintures, sculptures, vestiges architecturaux ?) sera l’objet d’un débat tout au long du XIXème siècle.

Enfin, naît encore, au tout début du XIXème siècle, un autre vecteur de diffusion culturelle : le dessin d’architecture comparatiste. Ce dernier est en quelque sorte une synthèse des deux vecteurs de transmission culturelle que nous venons d’évoquer, c’est un musée portatif. Réduit au support d’une unique feuille de papier, c’est un musée volant. Il est caractérisé par la superposition ou la juxtaposition sur une même surface de plusieurs monuments. L’idée, très originale, de superposer sur une même planche des éléments disparates (mais de même nature) émerge en premier lieu dans l’esprit des géographes et des géologues. Ce procédé était par exemple commodément utilisé pour comparer la hauteur des montagnes. Il est rapidement adopté par les architectes. Le dessin de Cockerell s’inscrit donc dans une pratique qui apparaît dans les années 1820 en France et en Angleterre.

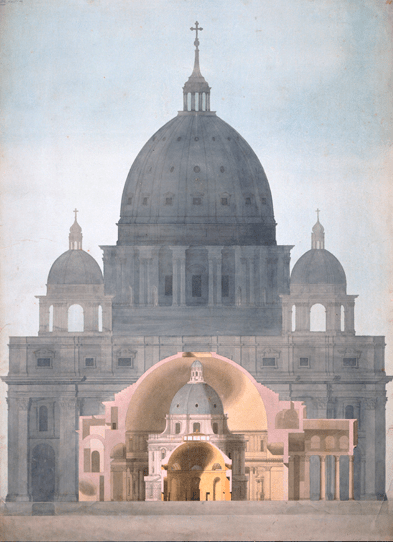

L’approche n’est pas la même de part et d’autre de la Manche. En France, les architectes sont mus par un souci de rationalisation et une vision progressiste de l’histoire de l’architecture. Les monuments (élévation, coupes ou sections) sont représentés sur fonds blancs, les dessinateurs jouent avec la disposition et les échelles. Les monuments qui illustrent l’aboutissement du Progrès sont plus grands sur le papier que les autres. Chez les Anglais, la représentation est dépourvue de jugement progressiste et se veut plus pittoresque. Les monuments sont généralement superposés dans un paysage quasi idyllique. Il y a un réel effort de composition, une visée esthétique évidente, une part de sublime, il faut magnifier ces chefs d’œuvre architecturaux, les présenter dans un écrin, créer une atmosphère, témoigner de la fascination qu’exercent alors les ruines. Le dessin a une fonction narrative, il raconte une histoire. Deux architectes anglais, Sir John Soane et Joseph Michael Gandy (1771-1843) ont laissé à la postérité des exemples notables. Saone est plus proche des visées françaises en ce sens que ses dessins sont moins pittoresques que nombre de ses compatriotes. Lorsque son assistant Charles Tyrell réalise à sa demande le dessin ci-dessous (1814), il ne se soucie pas de créer « un cadre pittoresque». C’est un dessin pédagogique et scientifique permettant de comparer les dômes de la Banque d’Angleterre (1785), la Bibliothèque Radcliffe à Oxford (1748), le Panthéon de Rome (IIème siècle après Jésus Christ) et -englobant le tout- le dôme de Saint Pierre de Rome (1590). Mais les variations d’échelles ne viennent pas souligner un ordre qualitatif (le dôme de la Banque d’Angleterre dont il est l’architecte est le plus petit des dômes représentés). La lumière et le jeux entre les pleins et les vides confèrent au dessin une atmosphère dramatique. JMW Turner, qui tenait les dessins de Saone face à l’audience pendant ses cours à la Royal Academy, raconte que l’architecte parlait si vite qu’il était matériellement impossible de faire défiler les planches illustrant son propos. D’où l’idée d’opérer des raccourcis visuels en regroupant plusieurs édifices sur un même support ! C’est une caractéristique du genre.

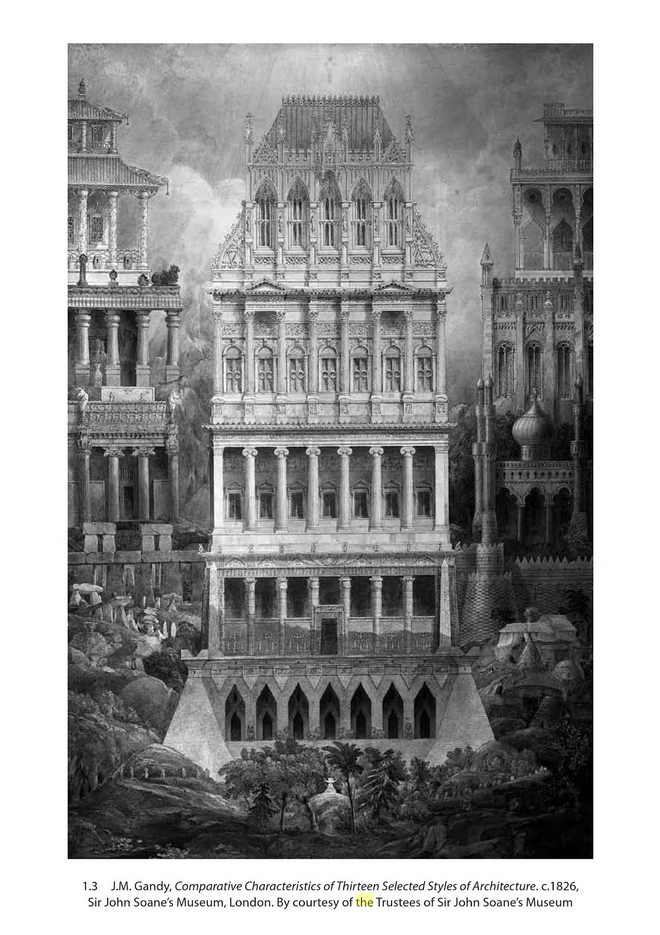

Joseph Gandy est moins connu que Sir John Saone. Ils ont pourtant travaillé en étroite collaboration entre 1798 et 1809. Gandy était le dessinateur de Saone. De son dessin intitulé « Comparative characteritics of 13 selected styles of Architecture » (ici la version publiée en 1826) il fera même une peinture. Les cinq étages du monuments central représentent différents styles allant de l’époque babylonienne au gothique. L’édifice est planté dans un paysage imaginaire et luxuriant parsemé d’élévations plus anciennes encore. Les effets de lumière, le ciel tumultueux, tout concourt à donner une impression de sublime et de grandiose. Le choix de cet étonnant éclairage par le haut, comme un faisceau central, fait d’ailleurs penser à la technique utilisée dans une attraction très en vogue de l’époque : le panorama[4].

Cockerell cède donc à une mode plus qu’il n’innove. D’ailleurs, « Le rêve du Professeur » n’est pas un coup d’essai pour lui. Il a publié un dessin similaire, de taille plus modeste, dès 1828 dans le revue de la Society for Diffusion of Useful Knowledge (SDUK). Il en a également réalisé un, en guise de support de cours, à la fin des années 1830. Les écrits que l’on a conservés de ses étudiants en témoignent. La version de 1848 a été réalisée pour être exposée à la Royal Academy. C’est ce qui explique qu’elle soit plus soignée et plus aboutie que les précédentes. Le dessin de Cockerell est une synthèse du genre jouant conjointement de son caractère scientifique et de ses effets pittoresques et sublimes. Il invite le spectateur à entrer dans un monde imaginaire où ne règne pas uniquement la réflexion savante mais aussi le rêve. Le choix de ce titre « Le rêve du Professeur » énonce clairement le désir de Cockerell. Il fait échos au titre de la fiction écrite au XVème siècle, probablement par Colonna : « Hypnerotomachia Poliphili » ou « Songe de Poliphile ». Source d’inspiration constante pour les artistes depuis sa publication par l’imprimeur vénitien Alde Manuce en 1499, ce conte poétique et érotique narre les périples de Poliphile qui, partant à la recherche de sa maitresse Polia, traverse des champs de ruines antiques qu’il décrit par le menu. Le texte, artistiquement disposé sur la page, est accompagné de 172 gravures sur bois dont des planches d’architecture. Le Songe de Poliphile est aujourd’hui encore considéré comme un des plus beaux incunables. Cockerell, tout comme ses compatriotes, croit beaucoup aux vertus de la fiction pédagogique.

Conclusion

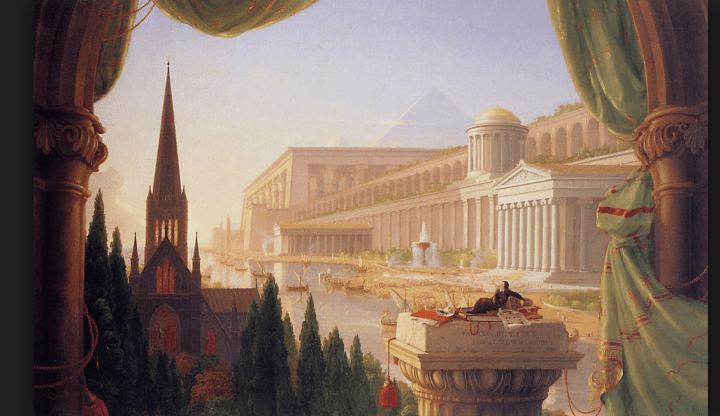

La pratique comparative connaît un certain succès en dehors même de la sphère des architectes. A la même époque Thomas Cole peint une œuvre intitulée « The Architect’s dream » (1840), conservée aujourd’hui au Musée de Tolède. L’œuvre picturale de Gandy, aujourd’hui conservée au Sir John Saone Museum, en est un autre témoignage. Ce dessin de Cockerell s’inscrit dans son temps. Ce qui le distingue ce sont les inégalables ambition et dextérité technique de son auteur. Personne, ni avant, ni après Cockerell n’a eu l’audace de représenter de manière lisible sur une surface mesurant 112.20 cm par 171.10 cm une centaine de monuments !

Charles Tyrell pour Sir John Saone (1814)

Thomas Cole, The Architect’s dream (1840)

Jean-Dominique Ingres, Portrait de Charles Cockerell (1816)

[1] Réflexions sur l’imitation des œuvres grecques dans la peinture et la sculpture (1755)

[2] Les plus beaux monuments d’Egypte

[3] L’histoire des formes différentes que les Chrétiens ont donné à leur temples depuis le régne de Constantin le Grand jusqu’à nous

[4] Installé à Londres par Robert Barker en 1792, ce procédé et l’ancêtre du cinéma. Il permet au spectateur de visionner, dans une pièce circulaire, une scène à 360 dégrés éclairée par le haut. L’objectif est de susciter l’admiration du visiteur.